par Mistral | Oct 26, 2018 | Actualités

Pour choisir de quoi sera revêtu le sol de sa maison, il convient de réfléchir à l’esthétisme souhaité, à l’utilisation de chaque pièce et à son budget.

Parmi les différents matériaux on retrouve :

Le bois

Le parquet en bois est chaleureux et naturel. C’est aussi l’un des matériaux les plus chers.

Le bois nécessite toujours de l’entretien (environ tous les 3 ans il faudra le revernir ou l’huiler à nouveau).

On pourra choisir entre un parquet massif (composé d’une seule essence de bois) ou un parquet contrecollé (parement massif et partie inférieure dans une essence moins noble, souvent du bouleau). Le parquet massif est cependant déconseillé sur les sols chauffants. En effet, le bois va un peu bouger au fil du temps, principalement s’il est chauffé (risque de dilatation et de changement de couleur) tandis que les différentes épaisseurs du parquet contrecollé le protégeront de ces changements.

Actuellement, le parquet est très souvent choisi en mono-lame extra large (jusqu’à 22cm) ou en aspect brut vieilli.

Le stratifié

Très résistant et offrant un grand choix de finitions, ce revêtement est également l’un des moins onéreux.

Fabriqué à base de poudre de bois compressée à très haute densité, il est ensuite recouvert d’un décor imitant parfaitement le bois, la pierre ou le béton. L’illusion est très réussie que ce soit visuellement, au toucher, ou dans la structure.

Le parquet stratifié attire beaucoup de monde notamment par son coût bien plus abordable que ceux des parquets en bois. Mais avant de se laisser tenter, il convient de prendre en compte ses inconvénients :

- il ne donne pas la sensation de chaleur naturelle qu’offre le bois ;

- il est moins robuste qu’un parquet en bois massif ;

- il ne peut être rénové (un parquet en bois peut être poncé en cas de dégradation ou de salissure importante. Le stratifié devra être complètement changé) ;

- son isolation phonique n’est pas bonne en raison de sa finesse. Ce point peut cependant être résolu en l’isolant avec une sous-couche ;

- il réagit mal à l’humidité, l’eau pouvant s’infiltrer entre les lames et le faire gondoler.

-

-

Parquet en bois

-

-

Parquet stratifié

Le carrelage

Résistant et facile d’entretien, il est adapté à toutes les pièces de la maison. Comme le stratifié, il s’est également beaucoup amélioré côté déco et offre désormais un grand choix de design, également en imitation pierre, bois ou même marbre de manière très réaliste.

Actuellement le carrelage est principalement choisi avec de grands carreaux 60×60 cm voire 90×90 cm. On commence même à le voir en 20×120 cm avec aspect bois pour imiter le parquet.

La moquette

Boudée ces dernières années, la moquette se réinvente avec de nombreuses évolutions techniques qui lui permettent désormais de revenir au goût du jour. Qu’elle soit à base de produits naturels ou synthétiques, elle reste toujours un excellent isolant phonique et thermique qui de plus est très agréable dans un dressing ou une chambre.

Le vinyle

Économique, il imite parfaitement le bois, le marbre, la pierre,… Sa fabrication 100% en PVC lui permet de résister à l’eau et d’être très facile d’entretien. Les sols en vinyle sont donc souvent choisis pour des pièces comme la cuisine ou les salles de bain.

Leur faible épaisseur en fait également le matériau idéal pour les rénovations. Aussi disponibles en rouleaux, les lames ou les dalles à clipser sont généralement de meilleure qualité.

Le linoléum

Souvent confondu avec le vinyle de par leur souplesse identique, le linoléum n’est lui composé que de matières naturelles (huile de lin, craie, résine avec pigments naturels, support en jute, liège,…). Ce matériau est très résistant dans le temps. On le trouve sous forme de dalles, de lames ou en rouleau. Il est reconnaissable à son effet légèrement marbré.

-

-

Vinyle

-

-

Lino

Après cet aperçu des différents matériaux disponibles, comment choisir le bon sol pour la bonne pièce ?

La salle de bain

Pièce humide par défaut, on optera pour un sol très résistant à l’eau. L’indémodable pour cette pièce est bien entendu le carrelage. On le choisira antidérapant comme par exemple un modèle à la surface structurée car comme beaucoup l’ont sans doute déjà expérimenté, carrelage + eau = glissade !

Plus rare, on peut se tourner vers un parquet en bois pour cette pièce. On choisira cependant des essences exotiques telles que le teck qui sont naturellement imputrescibles.

Les sols en vinyle et en lino sont également bien adaptés à cette pièce en raison de leur bonne résistance à l’humidité. On privilégiera cependant les modèles en rouleau pour éviter tout risque d’infiltration.

La cuisine

Pièce humide, elle est également le lieu dans la maison où le sol risque le plus d’être abimé par des objets qui tombent. Il faudra donc choisir un matériau résistant et étanche pour parer à toutes ces éventualités, sans oublier l’aspect esthétique pour ce lieu de vie qu’est la cuisine.

Là aussi, l’habitude est au carrelage. Avec ses nouvelles offres on pourra cependant rendre sa cuisine originale en choisissant des motifs, de la couleur, ou même une imitation bois pour plus de chaleur.

Le vinyle est étanche et peut être facilement et régulièrement nettoyé. Il convient donc très bien aux cuisines si l’on souhaite changer du carrelage. On le choisira cependant avec une bonne épaisseur et une couche de protection pour limiter les chocs.

La pièce à vivre

Lieu de passage et de confort, son sol devra être à la fois résistant et agréable.

De par son côté chaleureux, le parquet est souvent LE matériau de la pièce à vivre. Si l’on veut qu’il résiste dans le temps et pouvoir le rénover on le choisira en bois massif plutôt qu’en contrecollé.

Pour un budget moins élevé sans renoncer à la chaleur du bois, on opte pour un parquet stratifié. Si on le prend avec une bonne épaisseur il saura être résistant.

Le carrelage a l’avantage d’être résistant et hygiénique pour cette pièce à vivre. Selon sa finition choisie et couplé à un chauffage au sol il peut également être très accueillant.

Enfin, dans cette pièce aussi on peut se tourner vers le vinyle, l’option économique et néanmoins confortable selon le modèle choisi. On fera cependant attention à choisir une gamme plus épaisse afin d’assurer confort et solidité.

Delphine Bec

Sources :

www.cotemaison.fr

par Mistral | Sep 28, 2018 | Actualités

Le but premier d’un escalier est bien évidemment le passage d’un étage à l’autre. Mais au-delà de cette fonctionnalité, c’est lui qui organise l’espace d’une maison. Il est donc important de le choisir en réfléchissant à l’aménagement de son futur domicile.

Pour y arriver plus facilement, on commencera par prendre en compte la place à disposition et la surface au sol que l’on souhaite sacrifier à l’escalier.

Attention cependant à ne pas penser uniquement à la place « perdue » et de ce fait à vouloir l’escalier le moins volumineux possible ; un escalier moins large, moins profond ou aux marches plus hautes signifie également un escalier moins confortable.

Suite à ces aspects techniques, il faudra trouver le bon compromis entre son budget et ses envies en termes de décoration intérieure.

Quelles sont les formes que peut avoir un escalier ?

L’escalier droit

Simple, il est la suite directe de son ancêtre l’échelle ce qui en fait le modèle le moins onéreux. Il prend cependant beaucoup d’espace et il faut un grand recul pour l’implanter afin que ses marches soient assez larges et profondes pour ne pas le rendre trop raide.

Avec cette forme il faudra choisir entre un allégement de la structure par un escalier ajouré ou un escalier avec contremarches pour une optimisation de l’espace en utilisant le dessous comme rangement.

L’escalier tournant

Parfait dans l’angle d’une pièce, cet escalier utilise mieux la place à disposition que l’escalier droit tout en restant autant confortable que ce dernier.

Cette forme offre le choix entre un ou deux angles droits, ou un palier entre deux parties parallèles. Pour les escaliers tournants à un ou deux angles droits il y aura encore le choix dans la disposition des marches :

- rayonnantes, elles sont parallèles dans les parties droites et rayonnent dans les parties tournantes ce qui les rend étroites dans un bord.

- balancées, elles tournent également dans les parties droites ce qui permet d’élargir leur bord dans l’angle.

L’escalier hélicoïdal (en colimaçon)

De forme circulaire, cet escalier est celui qui prend le moins de place et l’une des solutions pouvant être la plus esthétique et s’adapter au mieux à un design contemporain.

Comme il ne nécessite pas l’appui d’un mur, il peut être implanté à tout endroit. Ses marches seront en effet toutes fixées sur le mât central.

En raison de cette forme il est rarement disponible dans les modèles standard ce qui peut lui conférer un prix plus élevé.

Avant d’opter pour cet escalier il faudra prendre en compte le double aspect de sa taille réduite : un atout pour l’espace de la pièce mais un inconvénient dès qu’il s’agit de transporter des choses plus encombrantes à l’étage.

Les deux premières formes d’escaliers peuvent être posées de différentes manières :

- l’escalier est adossé contre un mur, ses marches sont fixées dans ce mur qu’elles longent et de l’autre côté sont soit :

- encastrées dans un limon, ce montant qui suit l’escalier et dans lequel peut également être fixée la main courante.

- uniquement reliées à la main courante, on nommera alors cet escalier « suspendu ».

- à crémaillère, les marches sont posées sur une poutre découpée.

- à double limon, les deux côtés sont tenus par le limon.

- à limon central, le limon sera cette fois sous forme de poutre placée sous l’escalier au centre.

-

-

escalier suspendu

-

-

escalier à crémaillère

-

-

escalier à double limon

-

-

escalier à limon central

Les matériaux disponibles

Après le premier choix concernant la forme de l’escalier, place à la sélection du matériau, également très influant dans l’esthétisme tout comme dans le budget.

Le bois permet d’adapter votre escalier à tout type d’intérieur grâce aux nombreuses variétés. Selon l’essence choisie c’est également le matériau le moins coûteux. Il réclamera cependant un certain entretien et, pour les plus sensibles, a le désavantage de craquer avec le temps. Il conviendra de choisir le bois qui soit un bon compromis entre son coût et sa résistance selon si l’escalier sera très utilisé ou non.

L’acier est actuellement un matériau très courant dans les escaliers car il sait s’adapter à tous les styles grâce à ses nombreuses finitions et couleurs à choix. Il peut également être combiné avec des marches en bois ou en verre. Sa solidité permet de créer des structures fines. Ce type d’escalier sera très résistant, demandera peu d’entretien et a un coût raisonnable. Il est cependant l’un des plus bruyants.

Le béton est la solution la plus solide et durable et également la moins bruyante. Très facile d’entretien il offre un grand choix de finitions pour l’habillage des marches : bois, carrelage, imitation pierre, béton ciré,… Il est également modulable à souhait pour s’adapter à vos b esoin en terme de forme.

esoin en terme de forme.

Pour un escalier original, optez pour le verre ! Autrefois utilisé pour les balustrades, le verre est désormais utilisé également dans la structure afin d’offrir une réelle lumière à l’intérieur. Ses inconvénients sont cependant importants donc à bien penser avant de le sélectionner : la moindre trace étant visible il demande un entretien particulier, sa transparence peut être dangereuse pour les enfants ou les personnes malvoyantes tout comme sa surface glissante et enfin, son prix est bien plus élevé que celui des autres matériaux.

Après ces choix, reste encore un dernier point à prendre en compte : les finitions.

Le revêtement

Cette touche décorative devra être choisie en harmonie avec l’intérieur mais sans en oublier son aspect pratique. En voici quelques exemples :

Commençons par le plus élégant : le bois. Adaptable à toutes les formes de marches, ses différentes essences permettent également de l’associer à tous les styles d’intérieurs. Pour s’approcher de son apparence tout en bénéficiant de coûts moins élevés, on peut opter pour le laminé.

Souvent sélectionné, le carrelage est facile d’entretien et permet un vaste choix entre les différents décors et couleurs possibles de carreaux. Attention cependant à en choisir un antidérapant ou un texturé pour le rendre moins glissant.

Pour des escaliers purement fonctionnels (par exemple ceux qui vont au sous-sol), on pourra simplement opter pour de la peinture voire les laisser en béton brut.

La rampe d’escalier

Plus qu’une simple barrière de sécurité, la rampe est également un élément esthétique de l’escalier. Généralement vendue avec l’escalier, il faudra la commander sur-mesure pour certaines formes particulières (par exemple dans le cas des escaliers hélicoïdaux). On peut également décider de la choisir à part afin de la personnaliser. Selon le style souhaité et le matériau de l’escalier elle sera en bois, en métal, en verre ou en béton. Son matériau et ses finitions pourront lui conférer un coût élevé. Il convient donc d’également la compter dans le budget escalier.

Quant à sa pose, là encore il y a plusieurs possibilités : placée du côté opposé au mur ou des deux côtés de l’escalier suivant son emplacement, elle sera vide, avec des barreaux ou avec des panneaux (en verre). On peut également décider d’en ajouter une contre le mur afin de rendre la montée plus facile.

Delphine Bec

Sources :

www.m-habitat.fr/escaliers/

https://escalier.ooreka.fr

par Mistral | Août 31, 2018 | Actualités

La rentrée est arrivée trop vite ? Vous n’avez pas (assez) pu profiter de la mer ou de la piscine ?

Pas de panique, avec ces quelques conseils votre salle de bain vous offrira une oasis de détente qui saura vous réconforter !

Son emplacement

On veillera à ce qu’au moins une des salles de bain soit à proximité des chambres. Pour une famille de 4 personnes ou plus, il est confortable de prévoir une salle de douche supplémentaire qui pourra soit faire partie de la suite parentale soit être placée de manière centrale si elle est commune.

Aménager…

…une salle de bain rectangulaire

Si elle est assez large vous pouvez installer les éléments face à face : WC – lavabo, meubles de rangement, douche – baignoire par exemple. Si elle est plus étroite, on dispose tous les éléments importants le long d’un seul mur.

… une petite salle de bain

Premièrement, on oublie la baignoire et pour lui donner une sensation d’espace on opte plutôt pour une douche à l’italienne.

On évitera également d’encombrer chaque place libre par des meubles. A la place on choisira des rangements fonctionnels et essentiels, accrochés aux murs idéalement.

Une astuce toute simple : changer la porte. En inversant le sens d’ouverture de la porte pour qu’il soit vers l’extérieur de la pièce ou en la remplaçant carrément par une porte coulissante, cela vous permet de ne pas perdre de place et de ne pas avoir à y penser lors de l’aménagement.

Autre conseil pour donner à cette pièce exigüe une impression d’ouverture : mettre en avant la fenêtre voire en créer une. Une fenêtre permet en effet de regarder plus loin que les murs et offre donc un sentiment d’espace. Si ce n’est pas possible de la faire contre l’extérieur, on ose et on en ajoute une donnant sur une autre pièce, la chambre par exemple.

En plus de cette ouverture, on privilégiera la lumière qui donne une impression de grandeur, comme par exemple des spots encastrés ou une lumière générale et uniforme.

Plus que dans toute salle de bain, les petites pièces sont très sujettes à l’humidité. Il sera donc important de vérifier que la ventilation est assez puissante.

…une grande salle de bain

Vous pensiez que les petites salles de bain sont les plus difficiles à aménager ? Il semblerait qu’au contraire ce soient les grandes !

Voici donc quelques conseils :

- Dans les grandes pièces l’espace central est souvent délaissé car tous les meubles sont le long des murs. Dommage de ne pas profiter de toute la superficie ! On occupe donc cet espace en y installant une baignoire-ilot ou en y ajoutant un banc ou un tabouret.

- On définit un espace pour les enfants ou un coin beauté. Suivant la taille de la pièce, une coiffeuse pour le maquillage peut même y être ajoutée.

- On profite de cette grande pièce jusqu’au bout et on y installe une grande douche ou un lavabo double.

… une salle de bain enfants

En premier lieu on sécurise ! Les sols glissants des salles de bain peuvent en effet vite être sources d’accidents. Pour y remédier on opte pour un sol plus rugueux ou on y ajoute des tapis de bains non-dérapant.

Les meubles de lavabo suspendus sont à éviter, on leur préférera des meubles sur pieds nettement plus stables.

Quant à la décoration, on pourra égayer la pièce par des motifs ou des couleurs vives sur les murs ou sur les meubles. Attention toutefois à ce que l’ensemble reste accordé avec le reste de la maison.

Quels meubles choisir ?

Les meubles colonnes sont à privilégier tout comme les meubles surélevés pour le gain de place. Les étagères d’angle ou droite avec de petits paniers de rangement conviennent aussi très bien. Dans cette pièce où souvent l’espace n’est pas en trop, on pensera également au 2 en 1 : chaises à dossier porte-serviette, tabourets à rangement,…

Êtes-vous douche ou bain ?

Bien que la question soit surtout personnelle et qu’elle dépende de vos habitudes et de vos préférences, voici tout de même quelques points à prendre en compte avant de choisir l’un ou l’autre de manière définitive :

- La douche ordinaire (soit celle qui n’est ni agrandie ni à l’italienne) promet un gain d’espace. Cependant, si l’envie de vous glisser dans un bain chaud vous prend un jour, elle ne pourra jamais vous faire ce plaisir.

- La baignoire quant à elle permet de choisir chaque jour entre un bain et une douche même si les douches y sont moins pratiques que dans une cabine (notamment risques d’éclaboussure et de glissade plus élevés).

Si vous avez une grande salle de bain, optez pour la baignoire même pour une utilisation rare en tant que telle, elle remplira de manière harmonieuse l’espace. Par contre, si vous savez que vous ne prendrez jamais de bain, inutile de gaspiller cet espace et de l’argent. Faites-vous plutôt plaisir en choisissant une belle et grande douche !

Pour la salle de bain familiale, une baignoire est conseillée lorsque les enfants ont moins de 12 ans. Plus grands, une douche peut suffire.

L’éclairage

Deux sources de lumière sont nécessaires dans une salle de bain : une autour du miroir et une principale.

La lumière autour du miroir doit être puissante mais ne pas éblouir.

L’éclairage principal quant à lui sera sous forme de plafonnier ou de spots encastrés. L’idéal étant la deuxième option avec possibilité de les régler en intensité afin de pouvoir parfois se créer une ambiance cosy.

Faire de sa salle de bain un véritable espace détente

Qui peut se détendre au milieu de produits en tout genre ? Oui, la première étape n’est pas la plus drôle mais néanmoins la moins couteuse ! On s’arme donc de courage et on trie chaque recoin de cette pièce pour ne garder que l’utile. Suite à quoi on en profite pour le ranger de façon réfléchie : un joli panier pour le linge sale, un rangement déco pour chaque type de produit…

On trie également ses serviettes et ses peignoirs et on troc les plus anciens contre de nouveaux tout moelleux et bien épais aux couleurs douces.

L’indispensable à une salle de bain cocooning est bien évidemment la baignoire. Si l’idée de changer la vôtre fait peur à votre portefeuille, optez pour le compromis qu’offre le tapis de bain bouillonnant à placer au fond de la baignoire. Des bulles, et votre ancienne baignoire a soudain comme un goût de jacuzzi !

Vous n’avez qu’une douche ? Tout n’est pas perdu ! En changeant votre pommeau pour un jet hydromassant ou en optant pour une colonne de douche aux multiples fonctionnalités vous pourrez vous aussi profiter de la détente qu’offre l’eau.

Revoir son éclairage : si la salle de bain est utilisée par toute la famille, on conserve l’éclairage tel quel et on prévoit des bougies pour une luminosité plus chaleureuse durant les instants de relaxation. Si au contraire la salle de bain sera souvent un lieu de détente, on adapte l’éclairage de base pour le tamiser (il suffit parfois de changer les ampoules !).

Les couleurs donnent le ton ! Pour que le cadre soit des plus propices à la relaxation, on choisit des teintes douces, neutres et apaisantes pour les meubles et le carrelage. Ainsi les couleurs claires seront privilégiées : blanc, gris, beige, taupe, chocolat, bleu ou vert très pâle.

Quand on pense au Spa ce sont également des senteurs qui nous viennent. Pour recréer cette atmosphère dans votre salle de bain, on installe des bougies, diffuseurs de parfum ou d’huiles essentielles. Les fragrances quant à elles dépendront de votre humeur et de vos besoins : le santal ou la lavande pour se détendre, le jasmin pour une cure de bonheur ou encore la menthe ou la citronnelle pour retrouver l’énergie.

Enfin, pour une salle de bain des plus chaleureuses, on y ajoute un peu de nature avec quelques plantes vertes ou des fleurs qui apporteront une touche bienvenue de fraicheur. On opte aussi pour quelques meubles aux allures plus naturelles tels qu’une étagère en teck ou des stores en bambou.

Saviez-vous que l’on passe en moyenne 2 heures par jour dans cette pièce ? Autant donc la rendre aussi accueillante que possible !

On retrouve d’ailleurs cette envie en comparant les anciennes salles de bain qui étaient alors uniquement fonctionnelles avec de petits meubles et les salles de bain actuelles considérées comme des pièces essentielles avec des meubles confortables et agrandis.

Delphine Bec

Sources :

www.cotemaison.fr

www.marieclaire.fr

www.victoria50.fr/maison-et-jardin

www.espace-aubade.fr/blog/salle-de-bains

par Mistral | Juin 29, 2018 | Actualités

La plupart des pays possèdent leur propre architecture traditionnelle. Dans bon nombre d’entre eux, elle est liée au vernaculaire.

L’architecture vernaculaire prend en compte la géographie et les matériaux locaux pour construire. Dans nos sociétés modernes, elle a souvent laissé place à l’esthétisme même si suite aux questionnements écologiques cette façon de concevoir l’architecture revient discrètement à l’ordre du jour.

Le Botswana

Les maisons traditionnelles sont petites et rondes et fabriquées à base de boue ou de fumier, de poteaux en bois et d’un toit en chaume. Généralement, plusieurs groupes familiaux liés vivent dans la même maison entourée d’une clôture abritant également les latrines, parfois une dépendance et un petit jardin.

Le Kenya

Ce sont les femmes du peuple Massaï qui construisent les Manyattas avec du bois sec, de la paille et de la boue. Ces maisons sont construites en respectant l’environnement selon leur culture : aucun arbre n’est abattu, aucune plante n’est détruite.

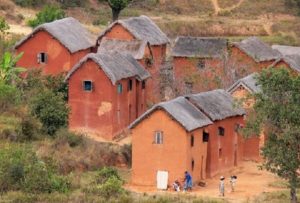

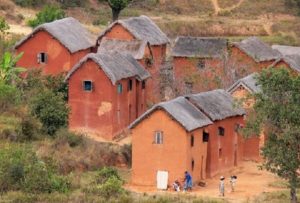

Madagascar

Les maisons traditionnelles malgaches sont faites de briques moulées à partir de pâte d’argile mélangée à du sable et cuites au four ou séchées au soleil. Elles sont ensuite assemblées avec un mortier de terre puis enduites d’une terre de roche rouge ou brune ce qui leur donne cette couleur caractéristique orangée. Les toits sont en paille ou en tuile, les planchers, les portes, les fenêtres et les charpentes en bois.

Les maisons de terre crue quant à elles sont construites en étendant une boue malaxée par couches successives entrecoupées de périodes de séchage. Après séchage complet, les planchers sont posés et la charpente assemblée.

Le Zimbabwe

Faites de briques de boue et d’acacia, les maisons sont rondes avec un toit de chaume. Même si actuellement de plus en plus de maisons sont carrées ou rectangulaires, la forme arrondie perdure pour la cuisine afin de maintenir la tradition qui veut qu’elle dispose d’un banc tournant le long du mur droit où les hommes pourront prendre place pour manger.

-

-

Botswana

-

-

Kenya

-

-

Madagascar

-

-

Zimbabwe

Les États-Unis

Les maisons traditionnelles des États-Unis ont évolué au fil des ans. Petite visite dans le temps :

- la maison coloniale, entre 1880 et 1955. Ce retour en arrière aux premiers styles d’architecture est dû aux célébrations du centenaire de l’Amérique en 1876 et à la nostalgie qui s’ensuivit. C’est l’un des styles les plus durables du pays.

- la maison néoclassique, entre 1895 et 1950. Cette architecture gréco-romaine vient de l’intérêt marqué pour ce style suite à l’exposition universelle de 1893 sur le thème classique.

- la maison néocoloniale espagnole, entre 1915 et 1940. Avec ses détails empruntés à l’architecture espagnole et italienne, elle deviendra très populaire et remplira les banlieues après la Première guerre mondiale.

- la maison française, entre 1915 et 1945. Elle est rapportée par les soldats américains servant en France où ils avaient vu ces caractéristiques dans les maisons de campagne.

- la maison moderniste, entre 1920 et 1940. Elle est basée sur les formes des bâtiments commerciaux de l’époque.

- la maison de style international, dès 1925. Elle doit son nom à une exposition de 1932 au Musée d’Art moderne où les architectes pionniers y exposèrent leur travail.

- la maison ranch, entre 1930 et 1960. Elle a été inspirée par les maisons coloniales espagnoles.

-

-

maison coloniale

-

-

maison néoclassique

-

-

maison coloniale espagnole

-

-

maison française

-

-

maison moderniste

-

-

maison de style international

-

-

maison ranch

La Chine

Le style commun de logements était le Siheyuan datant d’environ 1’000 ans avant J-C. Il est reconnaissable par sa cour carrée fermée entourée de maisons sur 3 ou 4 côtés.

Cette enceinte fermée permettait de séparer l’espace familial de l’espace public. Il était composé par une porte principale suivie d’une cour extérieure puis d’une porte secondaire ouvrant sur la cour principale entourée des chambres. Les chambres des filles étaient positionnées à l’arrière afin qu’elles ne puissent pas sortir sans l’autorisation des parents.

Des sculptures en briques ou en bois étaient disposées dans les lieux importants tels que les parois latérales des portes. Le gris était la couleur dominante pour les briques, les murs, les toits et les décorations. Seules les portes et les fenêtres étaient revêtues de couleur rouge et verte.

La Cité Interdite est un parfait exemple du Siheyuan et en est le plus grand.

Ce type de maison ne convenant plus à la vie moderne, il disparait chaque jour au profit des immeubles.

Le Vietnam

Il y a 4’000 ans, les vietnamiens construisaient des maisons sur pilotis adaptées aux plaines inondables et aux pentes raides. Ce style parfait pour leur environnement est encore très populaire et les maisons actuelles sont construites selon cette base.

Elles sont généralement faites à partir de bois, de bambou, de canne ou de rotin. La place sous la maison est utilisée pour le stockage.

La Mongolie

Leur yourte est parfaitement adaptée au terrain et à leur style de vie. Les Mongols n’aiment cependant pas cette appellation d’origine russe et l’appellent donc Ger.

Cette tente ronde créée par un cadre en bois fait de 88 poteaux vient couverte de feutre étanche avec un trou pour la fumée au centre. Seules deux colonnes centrales servent de soutènement à toute la structure. Le sol est soit couvert d’un plancher en bois ou simplement de feutre.

La porte est toujours côté sud pour apporter de la lumière à cette maison sans fenêtre.

Les anciens Gers devaient être mis tels quels sur roues afin que les yaks puissent les tirer d’un endroit à l’autre. Les nomades actuels en construisent des pliables qui peuvent être emballés sur le dos de leur bétail.

Même si des maisons modernes sont construites en Mongolie, nombre de personnes vivant dans les campagnes leur préfèrent ces habitations traditionnelles.

La Syrie

Pour faire face à la chaleur, les maisons ruches sont construites depuis 3’700 ans avant J-C. Ces structures sont écologiques de par la provenance locale des matériaux : boue, terre, paille et pierre, et de par l’isolation naturelle offerte par ces murs épais. En effet, l’intérieur reste généralement aux alentours de 23-30° tandis que le désert alentour peut monter aux environs de 60°.

Au sommet des habitations il y a un trou qui apporte la lumière à l’intérieur et aspire l’air chaud vers le haut. Grâce à leur forme conique, l’intérieur est quand-même maintenu au sec lors des pluies.

Ces maisons sont encore utilisées aujourd’hui dans le désert et les milieux agricoles. On en trouve aussi dans les villes mais plutôt pour le stockage.

-

-

Chine

-

-

Vietnam

-

-

Mongolie

-

-

Syrie

La Suisse

Le mot chalet date de 1328. Il est apparu dans le canton de Vaud pour désigner de simples cabanes en rondin construites pour les agriculteurs à l’alpage.

Aujourd’hui on l’utilise pour désigner la maison traditionnelle suisse que l’on retrouve dans les régions forestières ou les Alpes. Cette maison en bois (typiquement du pin rouge) a un toit en bardeaux ou en tuiles supporté par de solides supports servant aussi de décoration ou par des poutres en saillie. Les pignons sont souvent sculptés.

L’Irlande

La maison traditionnelle est le cottage. Ses murs étaient faits d’argile ou de pierre et le chaume du toit était de paille, roseaux ou bruyère selon les régions. Avec ses matériaux locaux, le cottage se fondait parfaitement dans le paysage.

Le chaume devant être renouvelé après un certain temps, on plaçait le nouveau sur l’ancien ce qui explique que certains toits soient très épais.

La Hollande

Aviez-vous remarqué que les maisons typiques d’Amsterdam sont penchées ?

Elles sont inclinées vers la rue.

- Amsterdam étant un port, les greniers des maisons servaient à stocker les marchandises. Hissées grâce au crochet de la poutre à l’étage, si la maison était penchée en avant cela évitait qu’elles ne heurtent les murs ou les fenêtres. Actuellement ces poutres de levage servent encore pour déplacer des affaires lorsque les propriétaires déménagent par exemple.

- La partie supérieure de la façade était décorée selon la richesse des propriétaires. Les maisons penchées en avant permettaient ainsi de mieux les exposer.

Elles sont tordues.

- Les pilotis sur lesquels les maisons étaient construites étaient en bois de moindre qualité et parfois pas assez long pour s’enfoncer jusque dans le sol stable situé à environ 11m sous la couche d’argile molle. La vieillesse de ces poteaux et le fait qu’ils s’enfoncent dans le sol humide de manière irrégulière font bouger les maisons.

- Le niveau d’eau est parfois descendu. Les poteaux sont alors à l’air libre et ils commencent à pourrir faisant ainsi bouger la maison.

- Si des étages supplémentaires sont construits sur le dessus, la charge devient plus grande que celle calculée lors de la construction et les maisons commencent à se tordre.

- Serrées les unes contre les autres elles se tiennent. Mais si l’une bouge ou est rénovée, celles attenantes se tordent. C’est d’ailleurs le cas des maisons en bout de rangée.

Quant à l’explication de leur forme haute et étroite, elle vient du fait que les parcelles le long des canaux étaient très petites : de 5 à 7m de largeur. Il semblerait que c’était calculé pour que chacun ait son entrée vers le canal, moyen de transport le plus important de l’époque. Les maisons sont cependant assez profondes et disposent souvent d’un grand jardin caché. Quant aux maisons plus larges, elles appartenaient simplement à de riches marchands qui avaient pu acheter deux parcelles !

La Norvège

Traditionnellement les maisons étaient peintes en rouge, jaune ou blanc :

- le rouge était la couleur la moins chère à produire car à base d’ocre et d’huile de foie de morue. C’est pourquoi de nombreux bâtiments situés dans les zones où les revenus étaient inférieurs à la moyenne ainsi que les granges sont rouges.

- le jaune également créé à base d’ocre et d’huile était un peu plus cher que le rouge.

- le blanc était la couleur la plus luxueuse car à base de zinc minéral ce qui la rendait très couteuse. Certaines familles s’inquiétant de leur image auraient peint leur maison en rouge et la façade face à l’océan en blanc.

La Grèce

Comme il n’y avait pas de bois disponible, les maisons ne devaient avoir qu’un étage et les poutres devaient mesurer au maximum 3m de long. L’épaisseur des murs était d’environ 70cm pour conserver la température idéale à l’intérieur. Les éléments constructifs simples uniquement prévus pour couvrir les principaux besoins quotidiens avaient été réfléchis pour ne pas attirer les pirates par une apparente richesse à l’époque médiévale.

La couleur blanche était choisie pour réduire l’absorption du soleil en été. En 1936, le Premier Ministre grec ordonna de peindre les villas également en bleu pour symboliser les vagues blanches sur la mer et le bleu du ciel.

-

-

Suisse

-

-

Irlande

-

-

Hollande

-

-

Norvège

-

-

Grèce

Les îles Salomon

Les maisons sont faites de panneaux et leur toit de chaume de rotin tissé. L’ossature du bâtiment est en bois clair relié par des fibres. La structure repose sur de la terre battue dans laquelle les supports ont été enfoncés.

Les hommes et les femmes vivaient dans des habitations communales séparées. Celles des femmes étaient moins décorées et faites avec des feuilles plus petites que celles pour les hommes. Les maisons des hommes quant à elles mesuraient jusqu’à 200 m2 et disposaient d’un toit à haute pente pour garder la fraicheur et permettre le stockage. Ce type de toit perdure dans tous les types de bâtiments contemporains des Iles Salomon.

Actuellement des fenêtres, des entrées et des porches sont ajoutés à ces habitations communales pour en faire des maisons familiales.

Les Iles Samoa

La maison traditionnelle, Fale est de forme ovale ou ronde sans mur. Le toit, un dôme recouvert de chaume, est soutenu par des poteaux en bois attachés ensemble grâce à une corde tressée à la main à base de fibres de noix de coco séchées. Aucun clou ou vis n’est utilisé.

Le chaume du toit est traditionnellement fait à base de feuilles de canne à sucre et peut durer jusqu’à 15 ans.

-

-

Iles Salomon

-

-

Iles Samoa

Delphine Bec

Sources:

https://maison-monde.com

par Mistral | Juin 1, 2018 | Actualités

La véranda est aussi appelée jardin d’hiver. Et c’est exactement ce qui la définit : un lien entre l’intérieur et le jardin.

De par sa luminosité et l’agrandissement qu’elle offre à une maison, la véranda est un véritable atout. Il convient cependant de bien réfléchir à certains points avant de se lancer car il n’est pas évident de savoir comment l’aménager ni comment conserver une harmonie avec le reste de la maison…

C’est ainsi qu’on veillera à garder une cohérence entre ce lieu et le reste de la maison de par son aménagement et sa décoration, mais également par quelques parties plus techniques :

Sa forme

- En épi : une seule face est adossée à l’habitation. Cette configuration permet de ne pas modifier la maisons existante et offre une vue imprenable sur l’extérieur.

- En appui : deux faces sont contigües à l’habitation. La véranda peut ainsi habiller un angle rentrant. Dans ce cas de figure, son intégration devra être bien réfléchie.

- Semi-encastrée ou encastrée : la véranda peut déborder d’un décrochement intérieur, s’intégrer entre deux corps de bâtiment en U, être au ras d’un décrochement de mur,… dans certains cas seul son toit sera vitré. Dans cette dernière possibilité, il faudra veiller à ce que l’étanchéité entre l’ossature périphérique de la véranda et les murs et toiture de la villa soit excellente.

Ses matériaux

L’acier ou le fer forgé.

Le premier matériau utilisé pour les vérandas a été délaissé pour son risque de rouille. Il revient cependant grâce aux traitements qui le rendent moins sensible et aux peintures qui lui offrent un aspect satiné ou brillant au choix. Sa bonne résistance et ses possibilités de structures d’incroyable finesse permettent des vérandas au style classique ou moderne aux décorations où toutes les fantaisies sont possibles.

L’aluminium.

Principal matériau utilisé pour les vérandas (environ 90% en sont équipées), il est léger, solide et peut supporter des vitrages de très grandes dimensions. Très résistant, il a une longue durée de vie sans aucun entretien et offre un bon rapport qualité/prix.

Ses choix de couleurs grâce aux techniques de thermolaquage permettent de le personnaliser. Il sera cependant difficile de l’associer avec un bâtiment ancien.

Son inconvénient est son pouvoir conducteur du froid comme du chaud. Désormais, de nombreux fabricants le proposent avec rupture de pont thermique (grâce à des barrettes isolantes placées entre la face interne et externe de chaque profilé afin qu’aucun élément intérieur en aluminium ne soit jamais en contact avec un élément extérieur). Il convient donc de vérifier que c’est le cas de celui que vous choisirez !

Le bois.

Malgré ses nombreuses qualités (naturel, style chaleureux, bon isolant, s’adapte à tous les styles architecturaux,…) il n’est que très peu utilisé (environ 8% des vérandas) peut-être à cause de l’entretien qu’il demande. Il faudra en effet le peindre ou le lasurer à nouveau chaque 3 ans environ.

Ses façades

Les façades des vérandas sont principalement des vitrages faits de double vitrage à isolation thermique renforcée.

Si vous avez des hivers rigoureux ou que votre véranda est exposée principalement au nord, il est indiqué de recourir au triple vitrage. Au contraire, pour une véranda exposée principalement au sud, il est possible de choisir un vitrage à contrôle solaire qui isole en hiver et permet de réduire la chaleur en été, le verre étant revêtu d’une fine couche métallique réfléchissant les rayons du soleil vers l’extérieur. Ce procédé réduit cependant légèrement la luminosité (ce qui peut être un atout si vous souhaitiez réduire également les risques d’éblouissement).

Afin de pouvoir les ouvrir largement durant les beaux jours, on choisira soit des portes repliables, des portes à galandages qui permettent aux panneaux de disparaitre dans une double cloison préservant ainsi toutes les possibilités d’aménagement intérieur, soit des baies vitrées coulissantes afin de ne pas empiéter sur le volume habitable.

Le toit

La toiture est la zone la plus sensible de la véranda car c’est de là que s’échappe une grande partie de la chaleur alors que, paradoxalement, c’est la zone la plus exposée aux rayons du soleil.

Pour la luminosité, optez pour un toit tout en verre avec double-vitrage à isolation renforcée. Il conviendra de penser alors à y installer des volets ou des stores pour éviter que l’effet de serre ne soit trop fort en été. Malgré cela, une toiture entièrement vitrée permet un agréable sentiment d’être à l’extérieur tout en étant à l’intérieur (ou vice-versa !).

Pour la luminosité, optez pour un toit tout en verre avec double-vitrage à isolation renforcée. Il conviendra de penser alors à y installer des volets ou des stores pour éviter que l’effet de serre ne soit trop fort en été. Malgré cela, une toiture entièrement vitrée permet un agréable sentiment d’être à l’extérieur tout en étant à l’intérieur (ou vice-versa !).

L’autre possibilité est de mixer vitrages et panneaux pleins positionnés afin de répartir uniformément la lumière dans la pièce. Cela permet une meilleure isolation, de réduire les rayons solaires et également de faire baisser le coût total (les vitrages étant plus onéreux que les panneaux).

Ces panneaux pleins, appelés panneaux sandwichs, se composent de deux feuilles d’aluminium enserrant une couche d’isolant. Ils existent dans plusieurs coloris et peuvent, côté extérieur, imiter les couvertures en tuile ou en ardoise.

Selon le type d’isolation souhaité, différentes épaisseurs sont proposées.

Reste encore la possibilité de choisir une toiture traditionnelle (tuiles, ardoises,…) reprenant celle de la maison. Cette solution préserve le confort de la véranda et peut faciliter son intégration à l’ensemble.

Depuis quelques années, il y a également des vérandas à toit plat ce qui donne un aspect très contemporain et permet d’avoir la même hauteur sur toute la véranda. Cet aspect pratique et fonctionnel séduit, d’autant plus qu’elle pourra encore être rehaussée par endroit grâce à des dômes vitrés ou des puits de lumière.

Après les parties techniques, revenons à l’aménagement.

Même si un parquet peut être du plus bel effet, il convient de le choisir très résistant. Sinon, bien souvent, on se tournera vers le carrelage qui sera le plus adapté pour faire ce lien entre jardin et intérieur.

Le mur extérieur restant dans la véranda pourra être conservé tel quel tout en veillant à l’étanchéité. S’il ne présente pas grand intérêt on pourra alors le doubler pour le rendre semblable à un mur d’intérieur.

Enfin, pour meubler, il faudra bien réfléchir à la disposition comme vous ne pourrez rien installer contre les baies vitrées.

Le style devra correspondre à l’ensemble de la véranda, tout en étant en lien avec la maison ; rotin léger, meubles de jardin « chic »,… tout est permis. On privilégiera cependant les meubles bas pour ne pas couper la vue.

Maintenant que l’on a fait le point sur la partie technique et l’aménagement, comment profiter de sa véranda au maximum ?

Tout d’abord, un système de ventilation est indispensable pour éviter condensation et surchauffe. Motorisée ou non, elle doit faire appel à une ou plusieurs arrivées d’air frais en partie basse et à une évacuation de l’air chaud en partie haute.

Pour l’été on pourra la coupler avec une aération via des tabatières en toiture ou des toitures escamotables et des baies ouvrantes ou des fenêtres avec ouvertures oscillo-battantes afin de créer des courants d’air.

On peut également y ajouter des solutions supplémentaires motorisables ou non type volet ou store. Celles placées à l’extérieur sont les plus efficaces car elles interceptent le rayonnement solaire avant qu’il n’atteigne le verre et ne crée l’effet de serre mais elles sont également plus coûteuses.

Les volets roulants

Ils garantissent un confort maximal en renforçant l’isolation en hiver, réduisant le bruit de la pluie et en offrant une protection supplémentaire contre les infractions. Ils peuvent être motorisés voire automatisés et pourront être intégrés directement à la structure de la véranda.

Les stores intérieurs

Plusieurs modèles existent, motorisés ou non. Plus économiques que les solutions extérieures, ils sont également moins efficaces et exigent un espace suffisant entre store et vitrage pour éliminer la chaleur accumulée. Ils peuvent cependant apporter une touche décorative à la véranda grâce à leur choix de couleurs et de motifs.

Enfin, pour en profiter également l’hiver, il conviendra de penser au chauffage.

La première solution est les radiateurs d’appoint. Si vous souhaitez l’utiliser souvent et qu’elle n’est pas exposée plein sud, mieux vaut alors prévoir une extension du chauffage central avec des radiateurs, voire même un plancher chauffant.

Avec cela, fini les vérandas glaciales en hiver et étouffantes les jours ensoleillés !

Delphine Bec

Sources :

https://www.espace-et-lumiere.ch/

http://www.cotemaison.fr

par Mistral | Mai 3, 2018 | Actualités

Pour les façades extérieures, le revêtement mural sert avant tout à protéger les murs. Cela ne veut pas dire pour autant qu’il faille en négliger son aspect esthétique. En effet, tous les passants ne rentreront pas dans votre maison. C’est donc bien son aspect extérieur qui lui donnera son caractère et dans tous les cas, la première impression à vos invités.

Vous l’aurez compris, le choix du revêtement est important ! Voici donc quelques possibilités qui s’offrent à vous :

Le crépi

L’enduit le plus classique mais avec sa touche d’originalité puisque désormais il se décline également dans des couleurs peu communes.

Ses différentes techniques de pose serviront à modifier son aspect :

- projeté : finition classique donnant une surface rugueuse,

- écrasé : le crépi est projeté puis écrasé,

- taloché : l’enduit est lissé pour un rendu vieilli et rustique (aspect lisse mais irrégulier),

- gratté: le crépi est projeté puis gratté en cours de durcissement pour un rendu lisse.

Principalement utilisé pour les façades extérieures de par sa protection qu’il offre au mur, il s’invite également à l’intérieur où l’on mettra d’avantage en avant son côté décoratif.

Le parement mural

Les plaquettes de parement permettent de décorer la maison, extérieur comme intérieur, dans un style traditionnel en imitant les briques ou les pierres. Leur relief peut être lisse, à léger ou à fort relief, selon le résultat souhaité tandis qu’un large éventail de couleurs est proposé.

On trouve des plaquettes de parement en divers matériaux : terre cuite, béton (parfait pour l’extérieur), pierres reconstituées, plâtre (grand choix de style car très facile à travailler mais réservé à l’intérieur), bois recyclé,…

Le bardage bois

Composé de lames de bois, ce choix est avant tout esthétique. Son prix pourra varier du simple au double selon le bois choisi. La pose sera également un atout pour créer un style : horizontale, verticale ou oblique. Choisir le bardage bois signifie s’occuper de l’entretien du bois par la suite. Si vous aimez l’aspect sans vouloir cette contrainte, optez pour un bardage imitation bois.

Le bardage PVC

Composé de lames en PVC ou en composite, il peut imiter les matériaux ou rester uni avec plusieurs couleurs à choix. Sa tenue dans le temps est excellente et sans entretien. Il est de plus le bardage le moins coûteux.

Existent également les bardages en pierres, tuiles, briques, ciment ou depuis peu pour les habitations, métalliques. Dans tous les matériaux, les bardages permettent d’isoler par l’extérieur.

La pierre

Ce revêtement très esthétique est le plus cher. Son prix variera selon le type de pierre (granit, pierre taillée,…) et le mode de pose sélectionné.

Le mur végétal

Ce jardin vertical accroché sur un pan de mur commence à faire une timide apparition dans les habitations individuelles.

Tout comme pour les façades extérieures, le choix du revêtement des murs intérieurs est vaste. On peut ainsi déterminer selon chaque lieu de vie le style que l’on souhaite y apporter en tenant compte des contraintes de la pièce (notamment en termes d’humidité ou de risques de salissure) et de son budget.

La peinture murale

La peinture est incontournable dans la déco intérieure. Proposée en diverses matières et couleurs, elle offre de plus le choix de sa finition selon l’effet désiré mais également ses propriétés :

- mate (dissimule les imperfections des murs, non lessivable) ;

- brillante (apporte de la luminosité et par cet effet agrandi la pièce. A appliquer sur une surface totalement lisse) ;

- satinée (polyvalente, elle réfléchit légèrement la lumière et s’entretient facilement).

Dans la cuisine et les salles de bain aussi les murs peuvent être peints pour autant que la peinture soit résistante, lavable (possibilité de passer un petit coup d’éponge humide) voire lessivable (possibilité de frotter avec un produit lavant) et conçue spécialement pour les pièces humides. Pour ces pièces, la finition satinée est recommandée.

L’enduit décoratif

Vous hésitez entre la sobriété de la peinture et une matière plus élégante ? Alors l’enduit décoratif est votre réponse : tout en protégeant les murs il apporte de l’esthétisme en imitant le marbre, la pierre, la brique, le béton ou le tissu. Attention, ce matériau craignant l’eau il convient d’en choisir un plastique et lessivable suivant sa destination.

Le papier peint mural

De retour dans nos intérieurs après une période d’absence car on considérait comme vieillot ce revêtement permettant de masquer facilement les défauts des murs, il nous offre désormais des motifs modernes et une matière résistante.

Il existe plusieurs sortes de papiers peints dont le vinyle qui est résistant et imperméable grâce à sa couche de PVC et l’intissé qui est très épais donc plus solide et avec une meilleure capacité de camouflage des défauts du mur. Ce dernier est plus facile à poser que le papier peint vinyle.

Certains sont à présent lavables et lessivables.

Le carrelage mural

Traditionnel et pratique, ce matériau résiste très bien à l’eau, aux taches et à l’usure tandis que son entretien est très facile. Son principal inconvénient vient de ses joints qui ont tendance à s’encrasser rapidement.

Comme le papier peint, le carrelage a su se renouveler et se décline désormais en une multitude de tailles, motifs, couleurs et finitions. Pour donner une sensation de volume et de modernité, les grands carreaux sont conseillés.

Le lambris mural

Une grande sélection de lambris permet de personnaliser son mur : dimensions diverses, grand choix d’essences (hêtre, érable, chêne,…) et variations dans les finitions : naturel, ciré, peint, vernis ou encore lasuré. Il faut cependant veille à ne pas revêtir entièrement une pièce de lambris ce qui aurait tendance à la rendre plus petite. Ce revêtement à l’avantage de nous permettre d’isoler un mur existant en même temps que l’on prépare sa pose.

Delphine Bec

Sources :

ooreka.fr

www.cotemaison.fr

www.cuisinity.com

www.leroymerlin.fr

esoin en terme de forme.

esoin en terme de forme.

Pour la luminosité, optez pour un toit tout en verre avec double-vitrage à isolation renforcée. Il conviendra de penser alors à y installer des volets ou des stores pour éviter que l’effet de serre ne soit trop fort en été. Malgré cela, une toiture entièrement vitrée permet un agréable sentiment d’être à l’extérieur tout en étant à l’intérieur (ou vice-versa !).

Pour la luminosité, optez pour un toit tout en verre avec double-vitrage à isolation renforcée. Il conviendra de penser alors à y installer des volets ou des stores pour éviter que l’effet de serre ne soit trop fort en été. Malgré cela, une toiture entièrement vitrée permet un agréable sentiment d’être à l’extérieur tout en étant à l’intérieur (ou vice-versa !).